袁烽主持设计的“竹里”。林边摄

南江县流坝乡金台村牡丹园居民聚居点。 肖定怀摄(视觉四川)

四川四个项目亮相世界高水平的建筑艺术展——

5月28日,一个平常的周一下午。雅安市天全县第一幼儿园新场丁村分园的61名小朋友,又开始在老师的带领下读绘本、做游戏、观察植物生长……

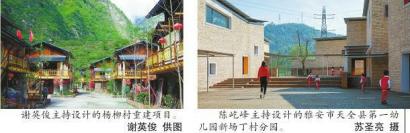

孩子们或许并不知道,远在意大利威尼斯,这所幼儿园的设计方案、建筑模型和照片,正在被参观者反复欣赏——近日开幕的第16届威尼斯国际建筑双年展上,由建筑师陈屹峰担纲设计的雅安市天全县第一幼儿园新场丁村分园(以下简称“丁村幼儿园”),受邀作为中国国家馆的30多个参展项目之一亮相。

而在主题为“我们的乡村”的中国国家馆内,还有3个位于四川的参展项目引人关注,即阿坝州茂县太平乡“杨柳村重建”、巴中市南江县流坝乡“金台村重建”以及成都崇州市道明镇“竹里”。这些项目或者展现出现代建筑技术在灾后重建,尤其是在普通居民建筑中的运用,或者体现了现代建筑理念与传统手工技艺的有机结合,或者呈现出对儿童等群体强烈的人文关怀,融合乡土气息、科技含量、人文关怀、艺术品位为一体,对于乡村振兴新农村建设如何开展具有很强的启发意义。

这四个项目究竟有多大“能耐”跻身世界高水平的建筑艺术展,记者实地走访,解密玄机。

1 灾后重建 怎么再造家园氛围

过去十年,四川发生了地震、泥石流等自然灾害。灾后重建的需求和契机,让不少建筑师投身四川乡村,做出许多令人称道的作品。

从丁村上空俯瞰,四周群山环绕,一条小河从山脚蜿蜒而过,丁村居民便在河边修筑房屋、开垦农田、繁衍生息。去年9月投入使用的丁村幼儿园,坐落在村边的一块台地上。

2013年“4·20”芦山强烈地震后,一家公益组织向灾区捐建了十多所幼儿园,丁村幼儿园便是其中一所。“项目用地向西对着一个山口,让人在大山之中仍能感知到远方的存在。附近的村落与自然紧密依存,又和它微妙地对峙着,气氛安宁而静谧。”第一次从上海来到丁村现场考察时,陈屹峰便觉得这里很温馨,新建筑应该契合这种家园氛围。

这样的理念,也源于对儿童心理的认识。陈屹峰认为,如果让幼儿园拥有家的感觉,孩子们会更容易接受。

丁村幼儿园原址是一所废弃的乡村小学,可使用的面积达1500平方米,如何设计才能有“家”的感觉?陈屹峰将其设想成一个村子。“按照不同年级的教室和活动室、食堂、办公楼等功能,我们把1500平方米拆成9座两层的小房子。这些‘村舍’排成两排,就像伸展的手臂阻挡周围的大山,围合出一个朝向西侧山口的U形广场。”

近十年来,灾后重建吸引了一些专业建筑设计力量介入,不少融合乡土气息、科技含量、人文关怀、艺术品位的项目由此诞生。“杨柳村重建”和“金台村重建”也颇具代表性。

不久前,著名建筑杂志《Dazeen》评选出“2017年度十佳住宅设计”,由香港大学建筑学院副教授林君翰领衔担纲的金台村重建项目入选。远远望去,22栋居民楼集中分布在一片山间平地,红褐色外墙令人想起有名的巴山红叶。每栋房屋顶部均有阶梯式的屋顶农场,村民不仅可以种菜自给自足,凭栏眺望远处风景也别有一番滋味。

然而此前,金台村住房大都是土坯房。2008年和2010年,金台村先后遭遇地震和泥石流侵袭,不少村民房屋被毁。通过公益组织牵线,林君翰一行到金台村实地考察,与村民讨论重建方案。“因为当地适合建房的土地有限,金台村将城市的密集居住模式与乡村环境结合,屋顶提供自给自足的种植场地,地面开放空间可以开展简单的家庭作坊。”林君翰希望在保护村庄共同利益的同时,营造出全新的乡村景观。

灾后重建建筑必须抗震,由台湾建筑师谢英俊主持设计的杨柳村重建,采用的是轻钢生态房构造系统。“杨柳村很多人从事木构建筑修造,轻钢房对他们来说其实有些类似,只不过把木头换成了钢材,把榫卯换成了螺栓。”谢英俊说,以轻钢龙骨搭起建筑结构之后,精通传统叠石建筑技术的村民砌石为墙,然后在此基础上进行个性化装饰。

谢英俊强调利用本地化、可回收利用、降解的天然材料,而少用砖、水泥等制造过程高耗能、高污染且无法回收降解的建材。这样一来,杨柳村的新房不仅增强了抗震效果,羌族传统建筑技艺和审美风格也得以保存。

2 “本土化” 种进建筑一丝一缝

乡村建筑如何才有“乡土”气息?建筑外观只是表面因素。探究建筑材料、建筑工艺、施工人员乃至建筑规模,往往都能找到“本土化”的痕迹。

来到道明镇“竹艺村”,一座俯瞰形同数学符号“∞”(无穷大)的建筑映入眼帘。这座名为“竹里”的钢木结构青瓦房兼具餐饮、会议、展览等功能,2017年初建成运营至今。建筑内部围成两个院落,其中之一铺满碎石、栽种景观植物,另一个挖出一方水池,任鱼儿自在游弋,充满令人心静的禅意。

对于建筑师袁烽而言,如此独具匠心的设计,其灵感来源却十分“本土”:陆游在崇州为官时写下的《太平时》。“‘竹里房栊一径深,静愔愔’,陆游把道明当地的野趣描绘得很自然,设计便拾取原汁原味的乡村特质。”袁烽介绍,建筑场地位于此前农户的宅基地上,背靠小溪和竹林,面朝广袤的油菜花田,具有十分典型的川西林盘特征。“我们希望最大限度地保留一草一木,建立一个当代建筑与自然乡村的对话。”

如何才能做到这一点?经过反复考察与思索,“两个相邻的圆形”这一设计思路很快在袁烽脑海里成型。在他看来,这不仅可以最大化地利用现场两块相邻的宅基地,也更有利于使用灰瓦,延续川西民居特色。

道明竹编是当地著名的文化名片,“竹里”的设计自然考虑融入相关元素。不过袁烽等人调研后发现,当地竹子的性能和竹编工艺并不适合建筑主体,更适宜作为围护结构和外墙。设计团队通过与竹编艺人杨隆梅一家交流和20多次打样,终于找到将小尺度的竹编运用于建筑的方法:室内墙面竹节般的纹理,外立面上半圆筒状的竹编装饰……

由于建筑工艺、审美习惯、成本控制等因素的影响,灾后重建中的乡村建筑,往往体现出更明显的“本土化”特点。“相比城市,乡村建筑类型相对单一。因此在乡村设计建筑,我们会更注重‘在地性’。”陈屹峰透露,丁村幼儿园施工人员都来自当地,建筑材料也大都就近采购,外墙还特意贴上一层当地的页岩烧结砖,兼顾防水和装饰效果。

重建家园更要重建人心。谢英俊在杨柳村重建项目中推广“协力造屋”模式。村民组织起18个人的工作队,几个月的时间里轮流上工竖起56户屋架,让每家人节省了上万元。大家唱着山歌、喊着号子共同劳动,重振了社区凝聚力。

为了让“协力造屋”顺利推行,谢英俊团队在后端进行技术攻关。他们将轻钢生态房结构简化,研制出自己的连接系统,让它像宜家家具一样易于普通人组装。建材生产环节通过数字化控制对原材料卷钢进行成型加工,可以精确计算项目用钢量、预留孔洞位置、螺丝配件数量等。“简化构法,让村民亲自参与。”

3 乡村建筑 不只是简单“造房子”

优秀的乡村建筑不只解决技术问题,还要应对乡村发展变迁带来的需求和挑战。一座乡村建筑可以成为一个样本,描绘一幅关于美丽乡村的蓝图。

金台村重建,并非林君翰接手的唯一乡村建筑项目,每年他都会深入内地,在不少偏远乡村做调研和建筑设计。而这一切的起点,是2006年,他和同事在香港大学发起成立非营利性设计研究机构“城村架构”。

为何选择投身乡村建筑事业?林君翰注意到一个特别的现象:农民离开村庄去城市工作,赚了钱带回老家建房,这使得乡村的人口密度在下降,建筑密度却在上升,而它们的外观“通常都一个样”。“传统与现代的建筑方式、生活方式发生冲突,所以我们最大的挑战就是,怎样用设计来应对这些矛盾,不只是处理建筑的问题。”

这样的理念,在金台村重建中得到体现。由于建筑用地太少,项目团队只能提高建筑密度,牺牲掉以前每家都有的大院坝。村民红白喜事、置办酒席如何解决?改到新修的社区中心进行。尽管空间有限且只能共用,这一举措还是一定程度上满足了村民的公共生活需求。

十多年来,“城村架构”已在陕西、广东、湖南、云南等地完成近20项乡村建筑实践,这也是近年来“乡建”热潮的一个缩影。

不少建筑师认为,乡村建筑不只是简单的“造房子”,还应借此回应乡村现代发展需求,或者为未来的乡村建筑提供灵感。“竹里”的诞生,就为乡村建筑的未来提供了一种可能。“竹里的建设工地上,已经很难找到40岁以下的工人。”短短50多天的工期,如何保证按时完成?项目团队运用数字技术,在工厂里完成木结构预制,然后运送到现场进行组装。“以传统手工艺为核心的乡村建筑产业,近期内还无法被完全取代。竹里的探索意义在于,一旦融入现代科技手段,可能带来一次乡村建筑的产业升级。”袁烽说。

威尼斯国际建筑双年展

威尼斯双年展于1895年开始举行,是欧洲乃至全球最重要的艺术盛会之一,目前奇数年举办艺术展,偶数年举办建筑展。

第16届威尼斯国际建筑双年展从今年5月26日持续至11月25日,来自全球各地的71位建筑师和63个国家展馆将集中呈现作品。中国国家馆主题为“我们的乡村”,以“业、旅、社、文、居、拓”六大板块,展示建筑师近年来在中国乡村完成的30多个建筑项目。(余如波)

原标题:在乡村建筑里种下乡愁

转自:四川日报

版权及免责声明:凡本网所属版权作品,转载时须获得授权并注明来源“中国产业经济信息网”,违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。凡转载文章,不代表本网观点和立场。版权事宜请联系:010-65363056。

延伸阅读

版权所有:中国产业经济信息网京ICP备11041399号-2京公网安备11010502003583